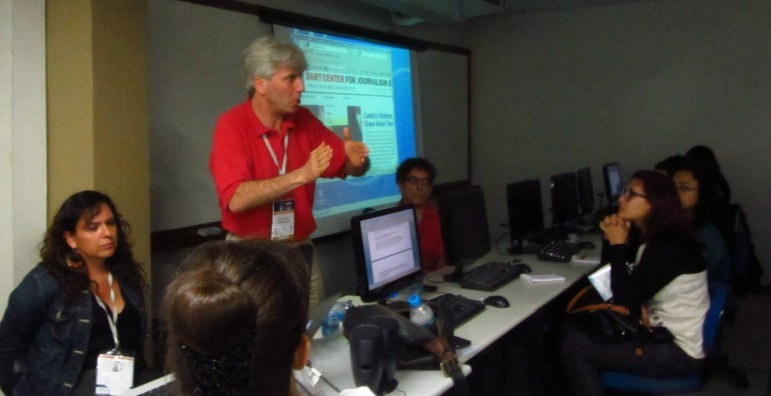

- “A técnica que você usa para entrevistar um político ou um empresário não funciona para entrevistar vítimas de tragédias”, explica Shapiro. (Foto: Giulia Afiune)

Carlos Alexandre, filho de militantes de esquerda, foi torturado ainda bebê durante a ditadura militar. Com dificuldades para viver em sociedade, foi diagnosticado com fobia social e morreu este ano.

“Pensei que seria interessante investigar essa história porque não são comuns casos de crianças que sofreram tortura durante a ditadura”, revela a jornalista Solange Azevedo, autora da reportagem “A ditadura não acabou”, publicada na revista IstoÉ, em janeiro de 2010.

Solange participou da palestra “cobertura de desastres e traumas – como fazer investigações com sensibilidade”, realizada domingo (13), na Conferência Global de Jornalismo Investigativo, que acontece na PUC-Rio até terça (15).

A jornalista mexicana Marcela Turati (Periodistas de a Pie), o repórter Jeff Lowenstein (Tribune Media Group) e Bruce Shapiro, diretor-executivo da Dart Center for Journalism and Trauma, também compartilharam suas experiências.

“A técnica que você usa para entrevistar um político ou um empresário não funciona para entrevistar vítimas de tragédias”, explica Shapiro.

“Uma vez fui cobrir uma tragédia e pareceram umas 30 mães com as fotos de seus filhos desaparecidos para que eu as entrevistasse. Me senti muito preocupada. Não sabia como fazer, como tocar essa dor”, desabafa Turati, que há seis anos cobre pautas de desastres naturais e narcotráfico no México, com foco nas vítimas.

“Uma vez fui cobrir uma tragédia e pareceram umas 30 mães com as fotos de seus filhos desaparecidos para que eu as entrevistasse. Me senti muito preocupada. Não sabia como fazer, como tocar essa dor”, desabafa Turati, que há seis anos cobre pautas de desastres naturais e narcotráfico no México, com foco nas vítimas.

“É uma parte importante dentro da investigação falar das pessoas. Primeiro aprendemos que as vítimas são invisíveis, que elas têm o que dizer e os outros têm que escutar”, conta Marcela. A mexicana também destaca a importância de estabelecer uma relação de confiança com o entrevistado.

Para Solange, a diferença entre esses dois tipos de entrevista é grande e exige muito mais do repórter. “É mais delicado e sensível. A técnica que eu uso é ouvir, não interromper a pessoa, fazer o mínimo de intervenção possível, para que o entrevistado tenha liberdade para dizer o que quer.”

No momento em que a vítima conta a história também revive a tragédia e a dor. “É muito importante fazer esse tipo de entrevista sem pressa. O tempo do entrevistado não é o do jornalista. Temos que entender quando a pessoa está sofrendo e o que ela quer dizer quando não diz”, considera Solange.

Como abordar as vítimas

Quando questionada como convencer a vítima a dar entrevista, Solange afirma que não há modelo, mas que ela se oferece para ouvi-los e para fazer um trabalho verdadeiro. “Não tento convencê-los, só mostro o que tenho a oferecer: ouvi-los e contar de forma fidedigna o que disseram”, conta.

Explicar ao entrevistado a relevância social de sua história também ajuda, afirma Marcela. Ela espera o momento mais conveniente para fazer a entrevista, explica as perguntas e os riscos que a fonte corre ao dar uma informação. Além disso, deixa a pessoa determinar quando o conteúdo será publicado.

Explicar ao entrevistado a relevância social de sua história também ajuda, afirma Marcela. Ela espera o momento mais conveniente para fazer a entrevista, explica as perguntas e os riscos que a fonte corre ao dar uma informação. Além disso, deixa a pessoa determinar quando o conteúdo será publicado.

Já o americano Jeff Lowenstein defende o cuidado na interação com o entrevistado. “Você não pode entender o que a pessoa está passando, então é melhor não dizer que entende. O importante é você adotar uma postura humilde e honesta”. Mas isso não significa ser frio. “Você pode ligar para a pessoa alguns dias depois da entrevista. Não como um psicólogo, mas para mostrar que você se importa”, sugere.

Além disso, Lowenstein aconselha que os repórteres não pensem na entrevista de forma isolada, mas como parte de um processo. “Uma vez fui entrevistar uma moça cuja mãe tinha morrido. Em vez de perguntar logo sobre isso, pedi para ela contar da mãe. O que elas faziam juntas, de que música ela gostava.”

Segundo ele, isso ajuda o entrevistado a se sentir à vontade. “Não defina a pessoa pelo trauma que ela viveu. Ela tinha uma vida antes e tem outra vida depois.”

Um ponto destacado pela brasileira é que os repórteres não se prendam ao depoimento das vítimas, mas que procure documentos para bater as informações. Marcela aponta que a memória do entrevistado pode falhar pelo trauma da tragédia.

Shapiro concorda: mesmo em meio à emoção não podemos esquecer de apurar com rigor. “Às vezes as vítimas podem mentir, ou contar verdades parciais. Mas pode ser que você nunca saiba o que aconteceu exatamente naquele momento traumático. Então você pode tentar confirmar outros detalhes. A pessoa estava naquela cidade quando aconteceu, por exemplo.”

O que sentem os jornalistas?

“Depois de um tempo cobrindo todas essas situações, sente-se o impacto. É importante prestar atenção nisso. Um jeito de lidar é saber que você faz parte de uma comunidade que faz um trabalho parecido”, aponta Lowenstein.

Uma maneira é participar do programa Ochber Fellowship, oferecido pelo Dart Center for Journalism and Trauma, projeto da Universidade de Columbia (EUA). “Os três palestrantes participaram dessa semana de seminários com jornalistas e profissionais de saúde mental que falam sobre os efeitos psicológicos dos traumas nas vítimas que vamos entrevistar”, explica o mediador Bruce Shapiro, diretor executivo do centro.

O programa é indicado para repórteres experientes que querem melhorar suas habilidades em reportar situações de violência, conflito e tragédia. “Jornalistas que cobriram guerras, política local, direitos humanos ou fizeram grandes projetos investigativos no mundo todo se juntam durante essa semana. E podem conversar, falar sobre os desafios que enfrentaram, sejam eles a dificuldade de fazer uma investigação, ou mesmo questões éticas e pessoais.”

Lowenstein contou que a experiência o ajudou a pensar o jornalismo investigativo de outra forma. “Eu percebi a necessidade de integrar a reportagem investigativa mais dura, orientada por dados e documentos, com as histórias das pessoas que são complicadas, bagunçadas e emocionais.”

Texto:

Giulia Afiune (4º ano, Faculdade Cásper Líbero)

Olívia Freitas (4º ano, Universidade São Judas Tadeu)

Serviço:

Cobertura de desastres e traumas – como fazer investigações com sensibilidade

Com Marcela Turati (Periodistas de a Pie), Jeff Lowenstein (Tribune Media Group) e Bruce Shapiro, diretor-executivo da Dart Center for Journalism and Trauma